障害者支援の経験は、自分自身の「障害(生きづらさ)」の軽減にもすごく役立ちました。その一つが、てんかんへの「認知の歪み」に気づけたことです。

ラファミド八王子(以下、ラファミド)でうつ病の利用者様を支援する中で、認知行動療法(CBT)を初めて取り入れ、とても効果がありました。同時に、「自分のてんかんのへの認知も、けっこう歪んでるな?!」と気づくキッカケになりました。

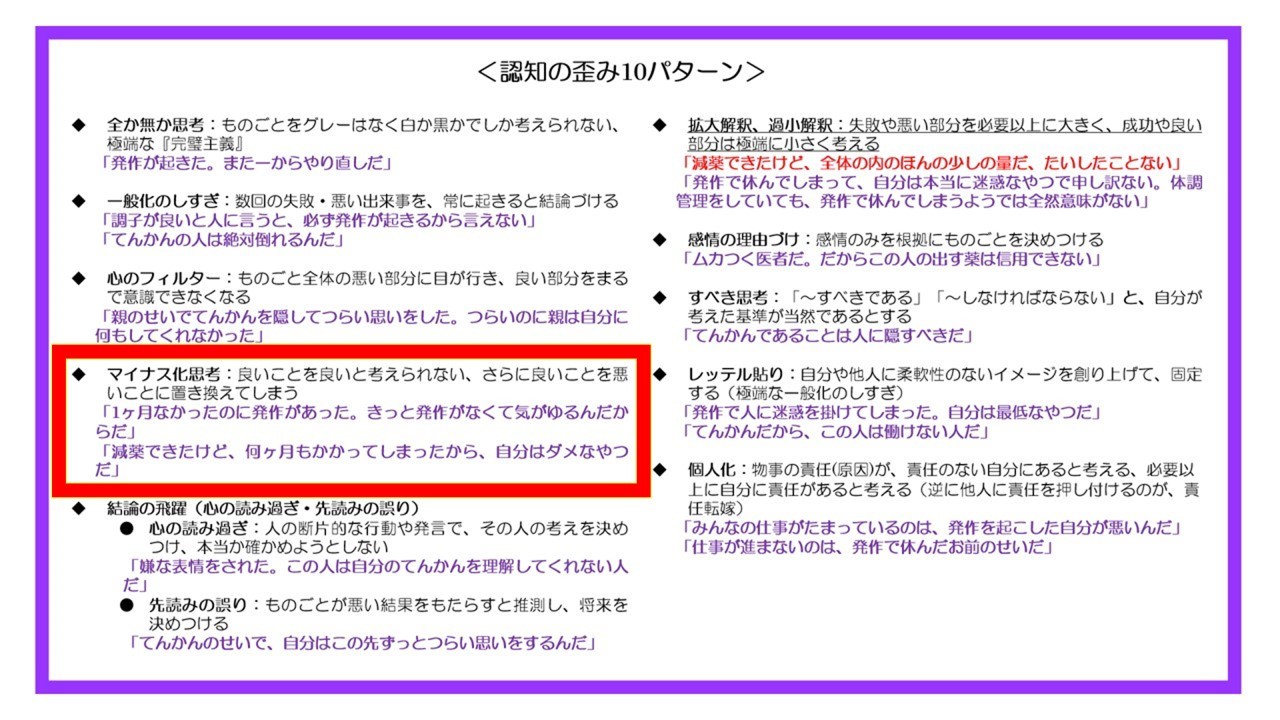

認知の歪みは10パターンありますが、今回は「マイナス化思考」について書こうと思います。

人事考課での歪みの解消

ラファミドでは、業務中にてんかん発作があっても、上司は冷静に対応してくれ、発作後に早退や欠勤する際も責められることなく、協力的な職場でした。普段の仕事は他の職員と変わらず、評価してくれました。

自分でも発作時の対応をあらかじめ決めて、滞りなく業務が進むよう取り組んできました。

以前、ラファミドの職員がインタビューで「人事考課がモチベーションになっている」と話してくれましたが、自分にとっても良いモチベーションでした。

そして、認知の歪みをひとつ解消してくれた思い出があります。

人事考課では、自己評価と上司評価をそれぞれ記入し、面談を通して丁寧に振り返ります。

自己評価は自信を持ってできましたが、ただ一つ、「体調管理」だけは、どうしても低い評価点を付けてしまいました。

私はてんかんの治療として、毎日の服薬に加えて、西医学健康法、ケトン食療法(糖質制限)を長年継続していて、それもあってか健康診断は常にオールAでした。

でも「何度も発作を起こして迷惑をかけている自分は、健康管理ができているとは言えないのではないか」と思っていました。

面談の場で上司は、私より高い点を付けてくれ、「中山さんは、毎日健康管理に取り組んでいる。それでも起きる発作とは関係ないよ」と評価してくれたのです。

その言葉に、「ちゃんと取り組んでいることは自信を持って評価していいんだ」とハッとしたと同時に、自分の認知の歪みに気付かされました。

「毎日体調管理に取り組んでも、発作を起こしてしまう自分は体調管理ができているとは言えない」

これは、良いことを素直に認められず、逆に悪いこととして受け取ってしまう、マイナス化思考です。

支援の中でも見えてきた歪み

支援の中で、利用者様たちの中にも「マイナス化思考」を感じました。

例えば、「勉強がしたい」と希望する方がいました。

発達障害があり、子どものころは勉強ができなかったそうです。簡単な算数や漢字の問題をいっしょに行いましたが、一問でも間違うとひどく落ち込んでしまいました。

90点を取れても、「100点を取れない自分はダメな人間だ」と思ってしまうのです。少しずつ勉強をくり返し、できていることを伝えていく中で、自己評価も高くなり、表情も明るくなっていきました。

その方以外にも、「他の人よりできない」ことをすごく気にして、成功は評価できず、一つでも失敗があると落ち込んでしまう方がたくさんいました。

自分自身も、改めて振り返ると、長期間発作が抑えられても、一度発作が起きると「一ヶ月発作がなかったのに、発作が起きてしまった。気が緩んだせいだ」と落ち込んだり、治療が上手くいって薬を減らせても「減薬はできたけど、何ヵ月もかかってしまったから自分はダメな奴だ」と、評価していいことも逆に悪い評価にしていました。

障害のある自分はダメな奴だ、と思わせられる社会の中で、気付かない内にマイナス化思考になっている人は多いのではないでしょうか。

自分自身への理解と評価

私は、認知の歪みを自覚できたこと、他者から発作と自分の努力は別だと評価されたことで、てんかんの「障害(生きづらさ)」からひとつ、救われたと感じます。

こういった自分のてんかんへの向き合い方の変化や、継続的な治療の積み重ねの結果か、ここ一年ほど、ほぼ発作がない日々が続いています。

でも生きている限りは、またいつか発作が起きてしまうかもしれません。たぶん、小さい発作でも落ち込んじゃうだろうなと思います。

でも、必要以上に落ち込まず、長い期間発作を抑えられたことや、自分の努力はちゃんと評価したい、落ち込んでもまた前向きに頑張りたいと思います。

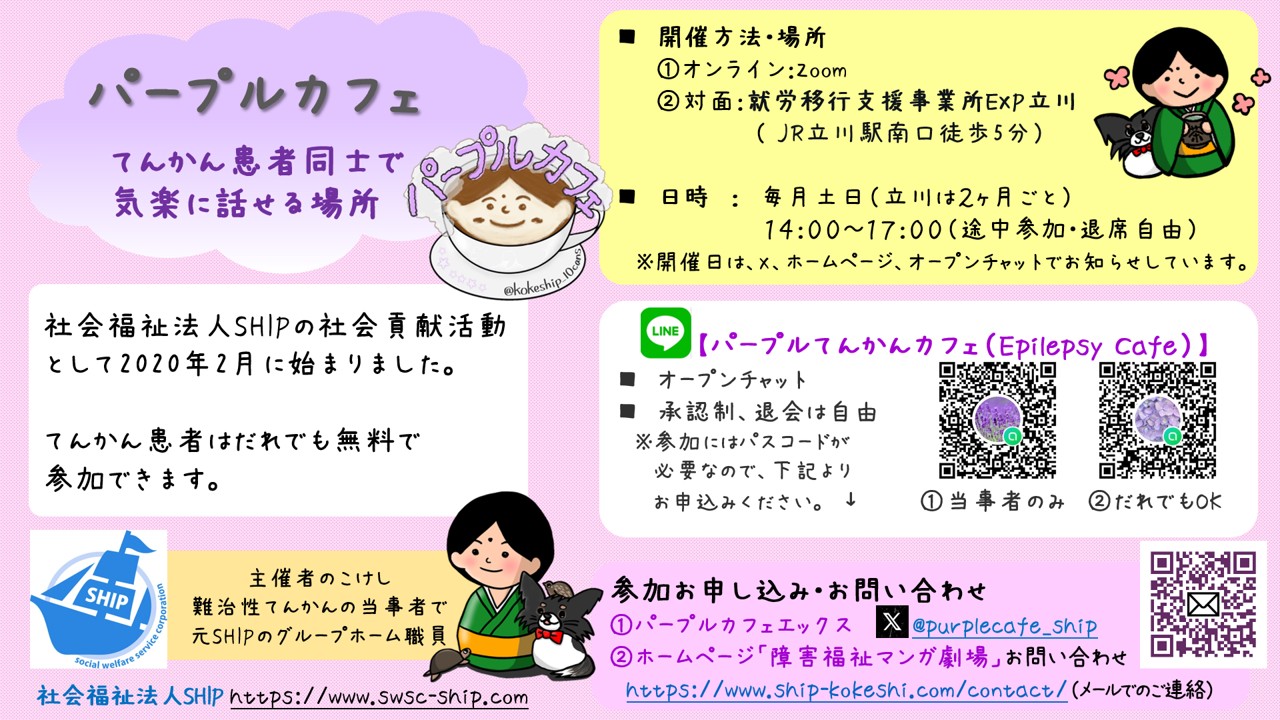

パープルカフェのご案内

ここ数年、てんかんの当事者や医療従事者などと話す機会が増えた中で、発作を抑えるだけでなく、心理面の治療や、ピアサポートの必要性を強く感じています。

私が主催するパープルカフェは、てんかん当事者によるピアサポートの場です。

「気楽に話せる場」をコンセプトに、自分のペースで参加してもらえるようなルールで毎月行っています。

開催予定日はXの公式アカウントで随時発信しています。参加申込みはXと、お問い合わせから受付けています。

他のてんかん患者と話してみたい、話を聞いてみたいという方は、気軽にご連絡ください!